La ricostruzione e le sperimentazioni

La ricostruzione dell’intero complesso si concluse introno al 1950, anno in cui riprese l’attività della scuola e l’attività della colonia elioterapica nei mesi estivi.

Nel 1958 le linee tranviarie di trasporto scolastico furono sostituite da sedici autobus speciali che prelevavano i ragazzi in diversi punti della città per accompagnarli al Trotter. La scuola, dal 1955, prese dal convitto la denominazione di Casa del Sole e mantenne al suo interno asilo comunale, elementari statali, corsi di avviamento professionale e, dal 1963, la nuova scuola media statale.

Tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, il Comune di Milano attuò una serie di interventi all’interno del parco. Furono costruiti due edifici nuovi su una delle aree a nord, già acquistate nel 1935. Il primo edificio, costruito nel 1952 è quello delle nuove cucine. Il secondo, risalente agli anni Sessanta, fu adibito a biblioteca e chiamato padiglione Bongiovanni: costituito dall’articolazione di due corpi di fabbrica, collegati da una pensilina, nulla aveva a che fare con il suo intorno, sia in termini di linguaggio architettonico sia in termini di tipologia. Qualche anno dopo, l’edificio ospitò parte delle aule della scuola media. Agli anni Cinquanta risale, invece, il corpo di fabbrica realizzato sul retro della Casa del Sole, per ospitare l’infermeria.

Nel 1963, la zona prospiciente via Giacosa e l’area che si affaccia su via Padova, furono destinate a verde pubblico: si trattò di una piccola concessione che il Comune di Milano fece agli abitanti del quartiere che rivendicavano l’uso pubblico del parco.

Nel 1969 l’edificio dell’Acqua potabile cessò l’attività e fu dismesso a causa dell’abbassamento della falda acquifera.

Le attività e le cooperative

La scuola Casa del Sole divenne nota ovunque per le attività pratiche realizzate attraverso i laboratori e le cooperative dei bambini.

Con i laboratori si puntava a stimolare l’apprendimento mediante l’osservazione e l’operatività (scuola attiva); lo scopo delle cooperative era, invece, quello di indurre negli allievi un atteggiamento partecipativo, competenze organizzative, una sensibilità civile, solidaristica e democratica.

Un decalogo comune a tutte le cooperative ricorda tra l’altro come “il soccorso e l’aiuto reciproco siano alla base di ogni lavoro, affinché questo possa dare buoni frutti nell’interesse comune”.

Per ogni cooperativa c’era un consiglio di amministrazione, si eleggevano tutte le cariche, si decideva lo statuto, si vendevano le azioni (stampate dalla cooperativa tipografica, con il disegno vincitore del concorso di grafica bandito a questo scopo).

Le cooperative erano organizzate come quelle “dei grandi”: quando si vendevano le azioni si decideva quali acquisti fare con il capitale recuperato.

Alla fine dell’anno si distribuivano i dividendi, dopo che l’assemblea degli azionisti ne aveva stabilito la quota. Queste attività servivano a tenere vivo l’interesse dei bambini e a informarli sull’organizzazione economica degli adulti.

La Cassa di risparmio

A fianco delle cooperative, c’era anche una piccola Cassa di risparmio, con un insegnante e dei bambini agli sportelli, ogni giorno, durante l’intervallo di mezzogiorno.

I bambini possedevano un libretto per versare i propri risparmi. Alla fine dell’anno, o in genere alla fine del ciclo scolastico, ritirano i versamenti maggiorati dei regolari interessi.

La scuola era convenzionata con la CARIPLO, che dava un piccolo interesse ai bambini e forniva al Trotter materiali didattici.

La tipografia

Nell’auletta del padiglione Arquati aveva sede una piccola tipografia: il torchio di vecchio modello (risalente al 1871, si può ammirare ancora oggi in segreteria) veniva agevolmente azionato dai ragazzi.

I piccoli tipografi avevano a loro disposizione 14 cassetti di caratteri tipografici, corpo 8 e corpo 10. I compositori, gli stampatori, i correttori di bozze, collaboravano per “stampare” diversi numeri di un loro giornale che, per diverse annate, era affidato a volonterosi amanuensi.

Essi stampavano anche i tesserini del centro sportivo, i volantini che recano le principali notizie della scuola e ben 400 schede per la loro Cassa di risparmio.

L’Agenzia Informazione Viaggi

L’Agenzia Informazioni Viaggi (AIV) fu costituita fra gli alunni dell’avviamento nell’anno scolastico 1952-53.

Scopo dell’agenzia era quello di rendere attraente lo studio della geografia (dando modo ai ragazzi di svolgere attività riguardanti anche la lingua, la contabilità, il disegno, ecc.) e di metterli in condizioni di affrontare effettive responsabilità risolvendo reali problemi organizzativi e di prepararsi, insomma, alla vita.

L’AIV predisponeva numerose gite e visite dentro e fuori città, non solo per la classe di appartenenza, ma per tutte quelle che ne facevano richiesta.

Così si realizòa uno scambio di corrispondenza interessante e di telefonate con ditte di autotrasporti, che fornivano gli autobus, generalmente preferiti per comodità di spostamento.

Il Comitato generale della scuola

II Comitato generale della scuola era costituito da un rappresentante per ogni classe ed eleggeva un presidente, una segretaria e un Comitato esecutivo di nove componenti: cinque maschi e quattro femmine.

L’attività del Comitato tendeva a stabilire rapporti di collaborazione fra gli alunni e la direzione della scuola, promuoveva la libera iniziativa e stimolava il senso di responsabilità civile dei ragazzi, preparandoli ad intendere sempre meglio il loro compito di cittadini nella società che li attendeva. Un compito del Comitato riguardava la decisione di intervenire sugli inconvenienti segnalati dai verbali delle riunioni di classe: un rubinetto o una porta che non funzionano bene, un lampadario guasto, ecc.

Didattica

A livello didattico si adottava il metodo di Cèlestin Freinet, per cui i bambini non avevano libri di testo, ma osservando, annotando, stampando le relazioni delle loro esperienze, loro stessi alla fine dell’anno ottenevano il loro libro di testo. Si usava anche il metodo dei progetti (oggi molto in voga, si chiama didattica per progetti): per costruire, ad esempio, un’arnia per le api, i bambini facevano il progetto, prendevano le misure, facevano il disegno e, con l’aiuto del falegname interno alla scuola, lo eseguivano.

Per organizzare l’attività della cooperativa, si progettavano tutte le attività occorrenti a questo scopo, per poi esercitarle correttamente, ciò anche con l’ausilio di una fornitissima biblioteca. L’obiettivo era di far attivare le abilità di misurazione, calcolo, scrittura, non in modo fine a se stesso, ma per perseguire scopi concreti e operativi, per ottenere prodotti.

I lavori e gli esperimenti venivano fatti conoscere all’esterno, anche attraverso mostre in altre città e all’estero.

Il servizio trasporto

Per una scuola che, fra alunni della sezione elementare e quella di avviamento professionale, contava ben 1300 iscritti, domiciliati, in massima parte, nelle zone più periferiche della città, il problema del trasporto dalle zone di residenza alla scuola, e viceversa, rivestiva una grande importanza.

Per ovviare a questo inconveniente, venivano impiegati degli autobus che, con 16 percorsi diversi, raggiungevano le zone più distanti, raccogliendo al mattino e depositando al pomeriggio, nei punti di raccolta stabiliti lungo il tragitto, gli alunni che abitavano lontano dalla scuola.

A ogni fermata, di mattina, all’ora stabilita, uno o più insegnanti accompagnatori accoglievano i giovani passeggeri, li sorvegliavano fino all’arrivo del pullman e li accompagnano fino ai cancelli della scuola. Il contrario avveniva nel pomeriggio al termine delle lezioni.

Il servizio medico

A questo servizio erano preposti due medici scolastici, un dentista, un radiologo, un’assistente sanitaria che lavorano nei locali della sala medica annessi al corpo centrale della direzione. Esistevano un pronto soccorso, una sala per i raggi x , un gabinetto dentistico, un locale per le cure dei raggi ultravioletti e nebulizzazioni. Annessi i locali di degenza per i convittori.

Il servizio medico scolastico consisteva essenzialmente nella selezione dei ragazzi da ammettere alla scuola speciale, nel visitare periodicamente le classi per un controllo e per l’eventuale invio di bambini a poliambulatori specialistici e a colonie climatiche marine e montane.

Provvedeva inoltre a fornire agli alunni ricostituenti polivitaminici, effettuava le vaccinazioni e diagnosticava eventuali problemi cardio-reumatici per i quali si applicava un’adeguata terapia.

Il servizio medico scolastico inviava al Centro psicopedagogico quei bambini che presentavano disturbi del carattere e difficoltà di adattamento. Organizzava anche turni di ginnastica correttiva per gli scolari affetti da disturbi fisici o paramorfismi e lezioni di igiene mentale e della persona per le varie classi.

Il servizio sociale

Dall’ottobre 1958 funzionava presso la scuola il Servizio sociale scolastico il cui scopo principale era di contribuire all’adattamento dei ragazzi nella comunità scolastica.

A causa della loro gracilità questi alunni erano in alcuni casi disturbati affettivamente e socialmente e, quando le difficoltà del primo contatto con la scuola si aggiungevano ai problemi familiari di natura psicologica ed economica, il bambino aveva sovente un comportamento difficile.

In questi casi l’assistente sociale, in stretta collaborazione con l’insegnante e la famiglia, aiutavano l’alunno a raggiungere un buon adattamento tanto scolastico che familiare.

La colonia eliourbana

L’organizzazione della scuola all’aperto, durante i mesi estivi, prevedeva il funzionamento di una colonia eliourbana, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, che provvedeva all’organizzazione del servizio trasporto e del servizio mensa e all’assunzione del personale educativo.

Ad essa affluivano quotidianamente, in due turni, circa 1600 ragazzi dai 3 ai 12 anni, generalmente appartenenti a famiglie bisognose. Di essi, buona parte era rappresentata da alunni della scuola stessa, che potevano così continuare la loro esperienza educativa, non solo a livello scolastico, ma anche nel loro tempo libero.

La permanenza dei ragazzi in colonia era prevista per l’intera giornata, dalle ore 8.20 alle 17. La Casa del Sole col suo grande parco, i prati, i boschetti, la piscina, sottraendo i bambini alla polvere e all’asfalto della città, offriva un ambiente favorevole e stimolante, con ampia possibilità di movimento in mezzo al verde. L’attività educativa, finalizzata a un’intelligente occupazione del tempo libero, prevedeva giochi collettivi, educazione fisica, canto e ritmica, danza popolare, lettura (nelle ore della siesta) e attività manuali.

-

Mostra dei giocattoli inventati dai ragazzi, 1953

Mostra dei giocattoli inventati dai ragazzi, 1953 -

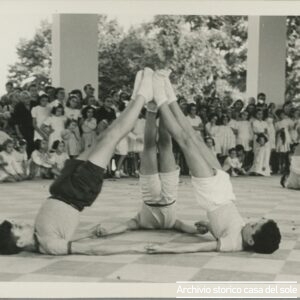

Esercizi ginnici nel solarium

Esercizi ginnici nel solarium -

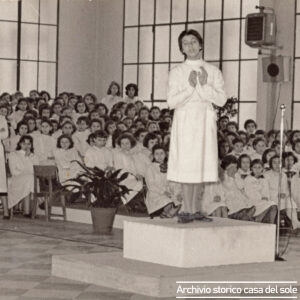

L’alunna Mariangela Melato

L’alunna Mariangela Melato -

Tipografia scolastica

Tipografia scolastica -

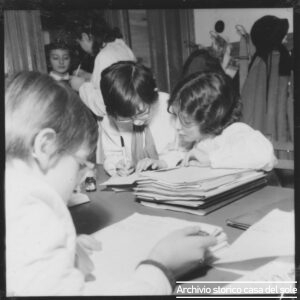

Alunne della Cassa di risparmio Casa del Sole

Alunne della Cassa di risparmio Casa del Sole -

Visita di una scuola magistrale di Genova

Visita di una scuola magistrale di Genova -

Relazione di un’esperienza didattica, 1952

Relazione di un’esperienza didattica, 1952 -

Bimbi al sole, 1955

Bimbi al sole, 1955 -

Festa finale, 1955

Festa finale, 1955 -

Festa del risparmio, 1964

Festa del risparmio, 1964 -

Raccomandazioni sui compiti da svolgere a casa e in classe, 1964

Raccomandazioni sui compiti da svolgere a casa e in classe, 1964 -

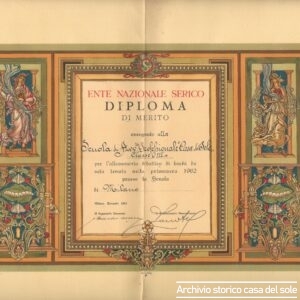

Diploma di merito per l’allevamento di bachi da seta, 1963

Diploma di merito per l’allevamento di bachi da seta, 1963